Великий фантаст Станислав Лем утверждал, что будущее предсказать невозможно. Нам кажется, что он прав, ведь часто мы сталкиваемся с ошибочными прогнозами, получая взамен ожидаемого нечто совсем иное, даже противоположное. И все же не стоит выбрасывать футурологические выкладки в мусорную корзину, ведь многие из них составлены с учетом проектов, практическая отдача от которых ожидается лишь через десятки лет.

Когда некто критикует футурологию, он обычно приводит в качестве примера, что ее адепты не сумели предсказать появление мобильных телефонов. На самом деле это ошибочное представление. Например, в 1894 году популярный французский футуролог Альбер Робида описывал «телефоноскоп» — устройство, которое позволит общаться в видеорежиме и получать любую видео- и аудиоинформацию.

Содержание

- 1 Телефоноскопов

- 2 Монофон

- 3 Сот

- 4 Мобильники

- 5 Термоядерная энергетика

- 6 Экспедиция на Марс

- 7 Заключение

Телефоноскопов

Он даже сумел придумать целую индустрию, которая возникнет при массовом распространении «телефоноскопов», и миниатюрные мобильные модели этих аппаратов, которыми будут пользоваться граждане, армия и полиция. Однако понадобился целый век, чтобы «телефоноскоп» стал реальностью, причем совсем в другом виде, чем ожидал Робида.

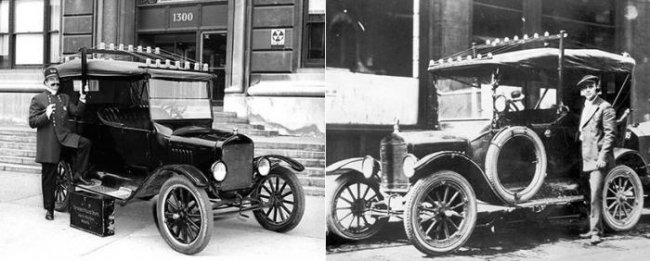

Поскольку идея действительно была хорошая и взывала к реализации, попытки создать мобильный телефонный аппарат предпринимались неоднократно. Первые прототипы появились в 1921 году: они были довольно громоздки и устанавливались на машины полиции Детройта для передачи оперативной информации.

В дальнейшем переносные и перевозные радиостанции получили большое распространение, тем более что началось активное освоение УКВ-частот, позволяющих уменьшить размеры радиопередатчика.

Монофон

Однако техническую концепцию именно портативного мобильного устройства, с помощью которого можно было бы звонить на другие такие же устройства и на городские телефоны, первым предложил советский изобретатель Георгий Бабат в 1943 году. Его «монофон» имел буквенную клавиатуру, автоответчик и диктофон.

Сот

После войны неоднократно обсуждались похожие проекты, а в 1948 году сотрудники компании «Белл» предложили идею шестиугольных «сот» для приема и передачи радиосигнала от движущегося объекта.

В 1960-е годы получили распространение переносные радиопередатчики ближнего действия типа «уоки-токи». Днем рождения собственно мобильной связи считается 3 апреля 1973 года, когда Мартин Купер, глава подразделения компании «Моторола», сделал первый звонок через компактный аппарат, созданный его подчиненными.

Мобильники

Понадобились еще двадцать лет и огромные капиталовложения, чтобы сотовая связь стала стандартом, вовлекая миллионы пользователей, ведь она потребовала для своего развития мощнейшей и высокотехнологичной инфраструктуры. А видео, о котором мечтал Альбер Робида, появилось в «мобильниках» только в начале XXI века, после того как они превратились в полноценные миниатюрные компьютеры.

Получается, что футурологи не способны предсказать конкретные технические детали, посему не могут дать достаточно точный прогноз о том, когда тот или иной «гаджет» войдет в нашу жизнь, меняя ее в лучшую или худшую сторону. Однако они вполне способны сформулировать убедительный «социальный заказ», который подтолкнет инженерную мысль в нужном направлении.

Используя пример «телефоноскопа», воплощенного в «мобильнике», мы можем оценить, насколько тот или иной прогноз близок к реализации. Проще всего в этом смысле анализировать большие проекты, развитие которых распланировано на десятилетия вперед.

Термоядерная энергетика

Взять, например, термоядерную энергетику. О ее великолепных перспективах начали активно писать в 1950-е годы, однако и по сей день нет ни одного термоядерного реактора, который вырабатывал бы энергии больше, чем потреблял. В настоящее время во Франции идет строительство прототипа такого реактора, получившего название ITER.

Проекту был дан старт еще в 1985 году, но первый запуск реактора состоится не раньше 2020 года. Затем семь лет он будет работать «вхолостую» как объект изучения, не производя энергию, и только после того, как ученые убедятся в том, что контролируют процесс и понимают все его нюансы, в ITER будет загружено топливо.

В 2033 году начнется строительство первого коммерческого термоядерного реактора DEMO, в конструкции которого будет учтен опыт эксплуатации прототипа, а давать электричество в сеть он начнет не раньше 2040 года. То есть между возникновением идеи и ее реализацией опять пройдет почти сто лет.

В чем же причина такой задержки? Получается, футурологи, предсказывая расцвет термоядерной энергетики, снова ошиблись? Нет, если мы вспомним «социальный заказ», который они сформулировали еще в 1950-е годы. Реактор DEMO будет вырабатывать 2 гигаватта энергии, но, скажем, Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает 6,4 гигаватта, причем практически «даром».

От термоядерной энергетики ждали появления дешевых, компактных и экологически чистых установок, которые могли бы снабжать не многомиллионный город, а, например, небольшой поселок или даже отдельный дом. Но физики пошли другим путем, который показался им более надежным.

В то же время специалисты компании «Локхид Мартин» сообщили, что через пять лет запустят термоядерный реактор мегаваттной мощности, который можно будет поместить в кузов грузовика. И вполне может оказаться, что когда такой реактор появится, то отпадет нужда и в ITER, и в DEMO.

Экспедиция на Марс

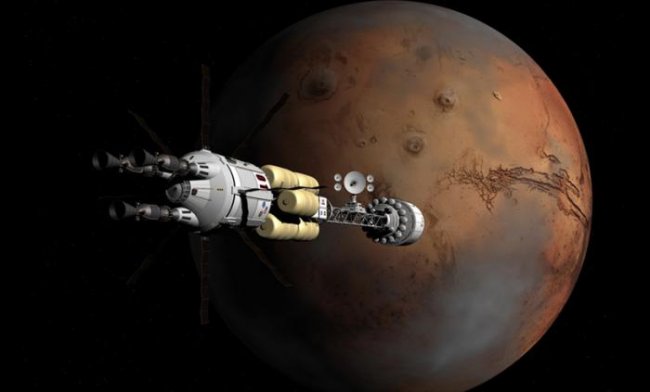

Такой же проверке мы можем подвергнуть грандиозные космические планы, разрабатываемые, например, в США. Хотя с начала 1960-х годов общественность убеждают, что экспедиция на Марс — вопрос решенный, ее раз за разом откладывают на все более отдаленный срок.

Сейчас руководство американского агентства НАСА обещает, что она состоится в середине 2030-х годов, то есть на пятьдесят лет позже, чем предсказывали футурологи. Почему? Самое простое объяснение — не хватает средств: технических и финансовых, поэтому планы приходится «сдвигать вправо». Но если вспомнить, что конкретно обещалось в 1960-е, то вывод оказывается не столь однозначным.

Нюанс в том, что тогда Марс считали обитаемой планетой: хотя к середине ХХ века ученые отказались от идеи найти там «братьев по разуму», они оставались в уверенности, что на красной планете есть развитая биосфера. Посему ее колонизация казалась чем-то сродни освоению европейцами Нового Света.

Сегодня мы знаем, что Марс пуст и безжизнен, природные условия там неблагоприятны для выживания, и это в корне меняет дело. Конечно, когда-нибудь земляне все равно полетят туда, но вряд ли стоит спешить, ведь предстоит большая и трудная работа. Вероятнее всего, такая экспедиция состоится только к концу XXI века.

Заключение

Итак, мы приходим к выводу, что футурология, формируя «социальный заказ» и показывая нам, чего ждать от будущего, никогда не ошибается. Однако ее прогнозы нельзя принимать буквально, ведь она не способна предвидеть, какими путями пойдет технология: сумеет ли она сразу совершить прорыв или двинется окольными тропами. То есть планировать будущее можно, но с учетом того, что желаемое, скорее всего, будет достигнуто только через сто лет.

Можно ли ускорить процесс достижения цели? Да, в истории случалось, что ученые совершали значимое открытие в познании законов Вселенной, и тогда технология начинала развиваться скачкообразно, очень быстро меняя облик цивилизации. Так было в эпоху «паровой» научно-технической революции, затем — «электромагнитной», «атомной», «космической», «информационной».

Сейчас мы стоим на пороге сразу двух революций, сопоставимых по значению с предыдущими: квантовой и биотехнологической. Но каким станет мир после того, как эти революции станут свершившимся фактом, не сможет, увы, сказать ни один футуролог.