Образ Костромы связан с празднованием «Зеленых святок» — проводов весны и встречи лета, обрядами, иногда принимающих форму похорон.

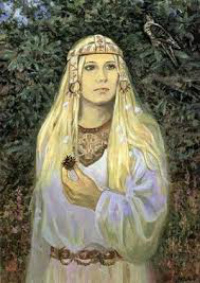

Кострому могла изображать красивая девушка или молодая женщина, наряженная в белое, с дубовыми венками в руках.

В русской культурной традиции Кострома — сезонный мифологический персонаж, являющийся воплощением весны и плодородия. Он известен также украинцам, у которых именуется Кострубом или Кострубонькой. В календарной обрядности Кострома выступает как главный персонаж ритуалов троицко-купальского цикла.

И русское, и украинское имя восходят к слову «костра» («костерь», «кострика»), которое в восточнославянских диалектах означает «остатки культурных растений после их обработки», «жесткие части растений», «непригодные для употребления растения и их части».

Обряды с Костромой, приуроченные к некоторым значимым датам весенне-летнего периода, были известны во Владимирской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской губерниях. Обычно обрядовое действо совершалось в конце все-святской недели — в воскресенье, называемое в разных местных традициях «русальным», «петровским», «всесвятским заговеньем», — или в петровское заговенье; реже он приурочивался к Троице или Духову дню.

Образ Костромы создавался посредством изготовления чучела из растительного материала, что соотносится со значением имени персонажа, или обряжения человека. В последнем случае Кострому чаще всего изображала девушка или молодая женщина, которую выбирали участники обряда, иногда — парень, ряженный молодой девушкой. Особенностью облика Костромы являлось белое, с головы до ног, одеяние, а атрибутом персонажа была зеленая ветвь дуба.

Антропоморфное чучело из обмолоченного ржаного снопа или просто из соломы изготавливали в основном девушки и молодки, иногда — при участии парней. В Саратовской губернии в некоторых местах для создания основы чучела использовали донце от прядильного гребня. На чучело надевали женскую рубаху, пояс, платок, башмаки; в костромской традиции его облачали в нарядный сарафан молодицы, недавно вышедшей замуж. В Муромском уезде Владимирской губернии чучело одевали в костюм молодого мужчины. Xapaктepнoй особенностью наряда Костромы, изображаемого как человеком, так и куклой, было украшение его зеленью и цветами.

Изготовление чучела Костромы сопровождалось исполнением песен, в которых рассказывалось о Костроме — дочери костромского купца, о ее богатстве и красоте, о пире в доме ее отца, после которого она «с вина-маку» расплясалась и вдруг повалилась и умерла. В Самарской губернии сцена смерти разыгрывалась двумя участниками обрядового действия: изображавший Кострому — знаком его была зеленая ветвь — «умирал» при появлении другого, ряженного в маску «Смерти» с атрибутом в виде сухой ветви.

Соответственно названию — «похороны Костромы» — обряд относился к типу «проводов-похорон». Кострому — чучело или лежащего неподвижно человека — под пение песен с поклонами укладывали в «гроб», представлявший собой носилки, колоду, корыто или простую доску. «Покойника» носили по селу, иногда обносили вокруг церкви и затем несли к реке, в поле или лес. Шествие с Костромой имело характер инсценированной похоронной процессии в пародийном стиле. Девушки и молодые женщины, несшие «гроб», покрывали головы белыми траурными платками, другие «оплакивали» «умершую»:

Кострома, Кострома,

Ты нарядная была,

Развеселая была,

Ты гульливая была!

А теперь, Кострома,

Ты во гроб легла

И к тебе ль, Кострома

Сошлись незванные сюда

Стали Кострому

Собирать, одевать,

Собирать, одевать

И оплакивать

Парни, возглавлявшие процессию, рядились священниками, «поп» махал «кадилом» — старым лаптем или камнем на веревочке. Если Кострому представляли в мужском облике, то за «гробом мужа» следовала его «жена», которая причитала: «Батюшка Костромушка, на кого ты меня покинул! Закрылись твои ясны оченьки» В некоторых песнях о Костроме упоминаются и другие ее «родственники»: мать, сын, кума.

На берегу реки или в лесу «гроб» с Костромой устанавливали под березой. Во Владимирской губернии участники обряда делились на две группы, одна из которых окружала Кострому и старалась защитить ее, другая же стремилась выкрасть и разорвать чучело. Борьба практически всегда заканчивалась похищением Костромы. В Саратовской губернии, где в сцене смерти участвовал ряженный Смертью, молодежь защищала еще «живую» Кострому, весело кружащуюся в хороводе, от посягательств Смерти, которая появлялась со стороны леса. Но и в этом случае Кострома «погибала».

Обряд завершался ритуальным разорением соломенного чучела и потоплением его в воде или насильственным купанием ряженного в Кострому. После растерзания чучела с него обычно снимали предметы его убранства и лишь затем топили. В селениях вблизи г. Мурома при этом припевали:

Костромушка, Кострома,

Куда твоя голова?

К бесу, к бесу,

В омут головой!

В некоторых местах «гроб» с Костромой оставляли в лесу. В Саратовской губернии Кострому на носилках выносили в ржаное поле и там просто вываливали и оставляли на меже.

Обычно заключительная часть обряда сопровождалась безудержным весельем, совместным купанием молодежи, играми. В некоторых вариантах ритуала всеобщая радость объяснялась «воскресением» Костромы после «смерти».

В народном сознании ритуальные похороны знаменовали собой переход от весны к лету.