…В китайскую свою поездку не совсем ладно было с переводом. Обаятельная и непривычно рослая для китаянки Цао Джу Ся – Люся, из крупной авиационной компании, что по случаю организовала эту ознакомительную поездку, старалась. Но она больше работала по техническим текстам и таким же проблемам. А здесь лишь мило улыбалась в ответ и пожимала плечами. Когда мы забредали с ней во всякие пояснительные сложности прочих пластов усмотренного в том или ином закутке Поднебесной.

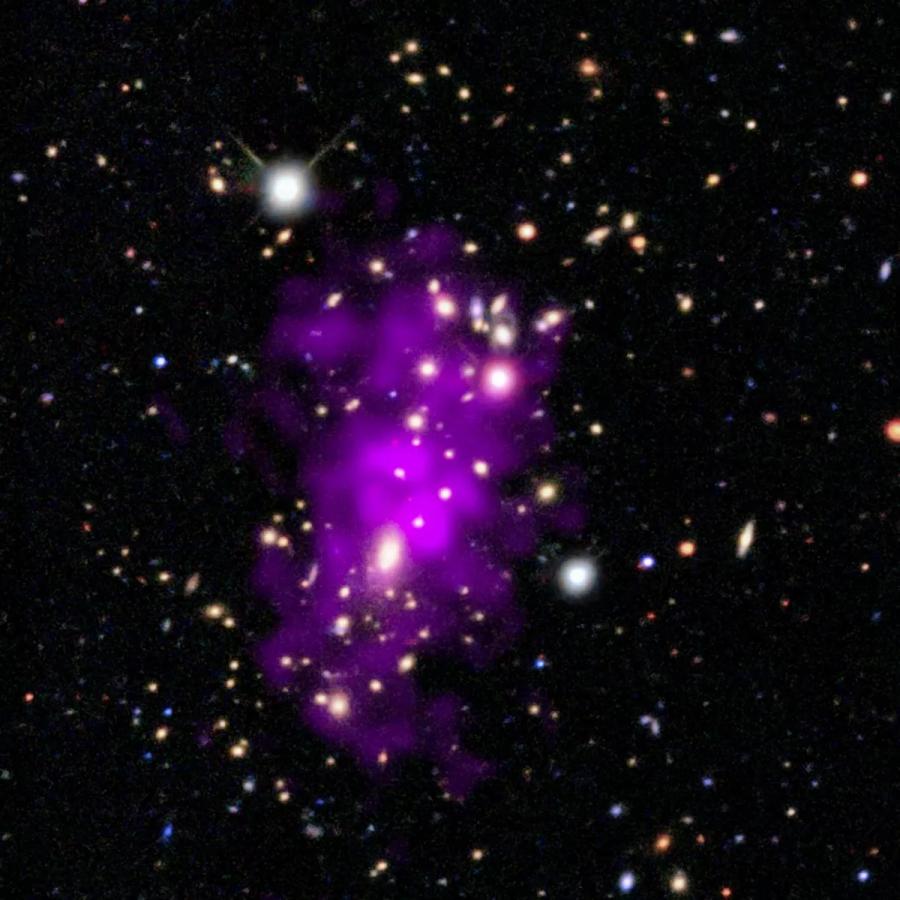

Таким «случайностям», которые правильная историческая наука определят исключительно как совпадения, несть числа. Вот еще одно. Речь о широко, как ныне говорят, распиаренном исключительно китайском знаке философского единства противоположностей. Мы хорошо его знаем сегодня по графическому обозначению «инь-янь». Полагаем, представлять в известном китайском варианте нет смысла — только место занимать. В рамках темы любопытней иное. Этот знак Великого предела неожиданно и обильно обнаруживается на нынешних киевских окраинах. Среди так называемых трипольских культовых артефактов, возраст которых определяют в несколько тысяч лет. Откуда шло – со стороны Киева к Китаю? Наоборот? Впрочем, какая разница. Скорее, «Душа китайского народа» – продукт третьей стороны. В любом случае, конкретно этот знак старше египетских пирамид. Откуда вывод?

Вот от этого ковчежца из киевской частной коллекции с его тысячи лет тому утерянным смыслом. Но нас больше интересует, что связывает трипольскую археологическую культуру — по названию села у нынешней украинской столицы, и древний китайский символизм? Чего? Скорее, это общий знак того, что питерский военный доктор С.С. Коновалов определяет как Энергию Сотворения. Опять совпадение? Полагаем, что этот контакт культур обеспечил Степной коридор, что проложен от восточного океана до западного. Или наоборот? С его не столько торговой составляющей, сколько информационной. Похоже, что в этой последней он много древнее той цивилизации, которую мы обозначаем как китайскую, что, казалось бы, в этой своей временной протяженности не знает себе равных. Но если начать разбираться серьез, привлекая весь накопленный к нынешним дням багаж познанного, обозначаются острые углы нестыковок и подозрений, что «все не так, ребята!..» Понято, давно. Но в зажатых до упора тисках правильной научности мало что менялось. Разве что сейчас тронулось. Отсюда истошный крик поэта, что раньше иных осознал масштабы завалов из исторических несуразиц, что и ныне намеренно выдают за истины. Сегодня мы лучше понимаем и поэта, и то, что он хотел сказать:

Вдоль дороги — лес густой

С Бабами-Ягами,

А в конце дороги той –

Плаха с топорами (В.Высоцкий).

Знак философского Начала Начал неожиданным образом путает привычные подходы и устоявшиеся представления о миропорядке. И это далеко не такая уж редкость в древностях отечественных пределов. Стоит лишь чуть внимательней присмотреться к тому, что перед глазами, и вроде бы привычная картина укладки прошлого начинает расползаться буквально на глазах. Нужны еще примеры? Без проблем.

То, что это старик, пояснений вроде бы не требуется. Хотя и это чаще всего понятие более чем относительное. Белобородый, как понимаю сегодня, вовсе не синоним старому. Много важнее то, что мужское украшение оформлено по старорусскому типу – лопатой. Смотрим аватар. В конце концов, не маячить же ему в безработных. Случайность? Как сказать и с какой стороны смотреть. Есть на снимках мастера и старики из Бухары и Самарканда с бородами, разведенными также по старинной русской культовой традиции на два клина как характерного, обрезанного царем Петром знака отечественной веры. А еще мастера упрекали в том, что по азиатским его фото трудно определить этнический тип населения. Дескать, все на русских смахивают. Почему? Этим же вопросом сам задавался — в Египте, в Ливии, на Киевских улицах Алма-Аты, Бишкека. Равно как и на стамбульском этническом фоне из арабов, греков, армян и прочих кавказцев.

Кто такой бабайка? По своему азиатскому опыту знаю, что, говоря словами науки, уменьшительно-ласкательное обозначение родственниками младшей группы своего любимого дедуси. Если для точности по сегодняшнему – киевскому. Смотрим снимок фотохудожника, заскочившего в дальние края. В вагоне, специально выделенном царем из собственного состава.

Сложнее с сартами. Но не безнадежно. Это прямой след местных отношений, струной напряжения в которых чаще всего выступало право владения на землю и воду. В этих яростных стычках – сам не раз наблюдал, культовое обозначение нынешних узбеков, таджиков и туркмен – сарты, превратились в некое подобие обидного уличного прозвища. Типа хохлов, чтоб досадить, как говорит М. Жванецкий, «до печенки достать» своим пудовым кетменем. В своих экспедиционных вылазках в междуречье Днепра и Десны видел в местных музеях точно такие же. Как и в Фергане, и почему-то даже не удивился, видя и там и там огромнейшие валы перемещенной земли. Как только набег с кетменем на чужую воду» обнаруживается, душа у спорщиков – будь он простой рабочий или академик, моментально отрывается в рай. На всех языках и наречиях, но больше отечественных. Масштаб его проникновения презирает абсолютно все границы, хотя, покопавшись в истоках, совсем не трудно обнаружить, что любое обозначение из этого специфического словесного подбора в корнях невинно как младенец. Но мы о прозвищах. Часть их превратились в названия этносов, стала родовыми фамилиями, чему масса примеров, иные утратили корни и воспринимаются как безликие, что означает – смысл плохо искали.

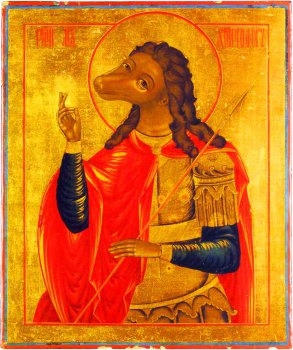

Так и с сартами. В принципе это древнейший след, закрепленный в космогонических мифах с их следом поклонения созвездию Большого Пса, что в Южном Полушарии. К нему, помним, тяготели древние египтяне, а современные африканские догоны об особенностях одной из его звезд — Сириусе, издревле осведомлены лучше астрономов. Нынешняя историческая линейка времени подобного казуса не допускает, что не мешает этой странности считаться давно известным научным фактом. Как именно поклонялись Большому Псу давние жители Ферганской долины и окрестностей, подробно рассказано в широко известных записках берберского купца Ибн Баттуты (1304-!368).

Вождь просьбу уважил, поскольку не мог проигнорировать зов трудового народа. Декрет о поименовании части среднеазиатской территории бывшей Российской империи Узбекистана подписал, несмотря на явный диссонанс названия генеральной линии партии и правительства. Один из последних ленинских законов. И сталось это отнюдь в не такие уж и древние времена, как кому-то кажется сегодня. Лет на пятнадцать позже того, как в этих местах отметился со своей фотокамерой кудесник из столичного Петербурга. Это обстоятельство не особенно афишируется. Всем ведь хочется быть, скажем, древними украми, что вырыли (или нарыли?) Черное море. Чем узбеки хуже? У них, правда, это кипятковое желание не достигло степеней идиотизма.

Еще показать? Без проблем. Понятно, что по информационно-торговым путям древности могло перемещаться много чего любопытного. Вот эта собачка на прорисовке, что отыскалась на древнем торжище — киевском Подоле, во время строительства линии столичного метро. Прибыла в украинские пределы из дальних азиатских мест. Самаркандских ли, бухарских, каракумских – не суть важно. Важней, что отыскался вперемешку с верблюжьими костями и иными знаками Востока – Ближнего, Среднего и Дальнего. И являет собой ту же божественную суть, выраженную таким затейливым образом.

К слову, популярное в русской идиоматике выражение «всех собак вешать» — от этого характерного замочка с утерянной во времени дужкой. Замечу попутно, что с многочисленными «собаками» в русских пословицах и поговорках – далеко не все так прозрачно, как представляется по первому взгляду – все они, включая самих животных, прямой след информационно-торговых отношений древности во всех их сложностях памяти. Вплоть до космогонических мифов, истинную подоплеку которых еще только предстоит прояснить. К слову, тот же самый собачий след в польском языке, в котором выражение пся крев стало восприниматься как смертельная обида. Все как в Узбекистане. Это подозрение подкрепляется тем известным обстоятельством, что польская элита до сего дня с гордостью называет себя ордынцами. Прямой след из древности, поскольку имеет отношение к определению дорусской по названию Тартарии как орды, то есть ордена, что по моде времени. Карты сохранились, и дают представление о нехилом ее формате. Еще языческом, когда поклонение Звездному Псу было обыденностью. Или, на худой конец, еще не вытеснено из бытового употребления. Похоже, что наше кровное сучий потрох повязано этой же самой темой.

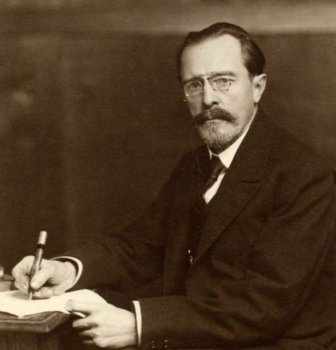

Но здесь о другом. Часть работ Сергея Михайловича Прокудина-Горского выполнена в более привычном на тот отрезок времени черно-белом варианте, что и в малости не умаляет их информативный заряд. Причина отказа от цветового решения, скорее всего, тривиальна и объясняется исчерпанностью заранее заготовленных автором пластин. Судя по всей этой части азиатской коллекции, фотохудожник попросту увлекался и когда натолкнулся на неожиданный для него поворот темы, использовал то, что оказалось под рукой. Говорю об этом с уверенностью, поскольку сам попадал в такие же ситуации. Например, снимая фаллическую башню Бурана в Чуйской долине Тянь-Шаня – это почти рядом от места съемки Прокудиным-Горским его сюжета, о котором речь впереди, пришлось заложить в фотоаппарат пленку неоправданно высокой для условий съемки чувствительности. И по итогу получить результат, который на годы вперед определил уже осознанное внимание к неожиданному эффекту странных свечений. Здесь тот же случай. Подробности в нашей книге «Тайны Большого Креста».

Возле обложенных лавчонками мечетей, Сергей Михайлович натолкнулся на группу дервишей. Тогда они в Азии еще не были в диковинку. Это к моему времени они стали уже почти раритетом. Как и женщины в парандже с чачваном – волосяной сеткой перед лицом. Но мгновенно «уловив тему», он решительно выстроил «хлопцев» в общий ряд. Затем перевел группу к иному месту съемки. Для «повтора». Какой из снимков лучше, судить не берусь. Мне показалось, что этот, поскольку при кадрировании убрана часть досадно «мусорных» деталей. Кто такие дервиши? Точнее будет сказать, что это некая каста людей веры — со своими особенностями в поведении, в философии, культуре и культе. Обрядовые танцы дервишей, хотя точнее говорить о специфике молений, видел на Синае вблизи мечетей, православных коптских церквей и их сторожей с укороченным «калашом» в руках, впечатлили до откровенного потрясения. От одной только мысли, что перед твоими глазами происходит нечто действительно уж запредельно древнее, в чем еще только на века вперед обозначатся и христианство со своими ветвями, и ислам во всех вариациях. Что это и есть настоящий Восток, что и в этих своих проявлениях он тоже твой. Причем, гораздо ближе, чем это представляется не искушенному в обыденностях сознанию. Больше того, в этом ответ на вопрос, почему значимый украинский писатель Григорий Федорович Квитка-Основьяненко (1778-!843) с его крепким богословским образованием так позорно – на современный взгляд, путал православие с правоверием. И почему молитвы тверского купца Афанасия Никитина (умер в Смоленске около 1475 г.), известного своим «Хожением за три моря», так напоминают исламские. Странно, но факт.

Поворот в сторону, скажем так, русскости лиц мы уже трогали. Повторяться не будем, тем более что он требует отдельного разговора. И мы к нему еще вернемся. Отчасти опять же в связи с работами Прокудина-Горского. Как-нибудь по случаю. Здесь же после осмотра рукавов глянем на ноги, чтобы усмотреть на них лапти. По форме и применению – те же самые, что из дальних русских краев. Как и длиннющие рукава на халатах, что тоже в хорошо знакомой традиции. Эту деталь одежды – в таком ее виде, знатоки темы часто называют ложной. Впрочем. нам важнее, что она долгое время считалась исконно русской. Как в народной массе, так и в быту элиты. Чему совсем не хилое число видовых подтверждений. Кто, что и когда перенял не так уж важно, важней другое – в бухарской практике эта странность моды сохранялась достаточно долго. С заездом в начала ХХ века, что и видим на снимке.

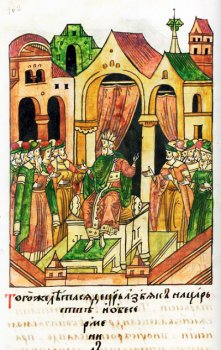

Чтобы не быть голословным недолго покопался в Сетях и подобрал первое попавшееся под руку подтверждение к зигзагам моды, и странностям ее пространственно-исторических завихрений. Много времени это не заняло. В наших научно-исторических завалах можно отыскать все что угодно. К примеру, безбородого еще, о чем как-то уже говорил, царя Бориса Федоровича Годунова с атрибутами высшей государственной власти в руках, чего вроде бы не может быть, поскольку принял эти самые символы в пятьдесят четыре года. Но есть. Или его же в цивильном платье со знаками исламского канона (рис.). С пояснениями в приложении к «правильному» описанию нашего исторического прошлого сложнее. Вопрос всего лишь малым: кто и зачем такую правильность определил?

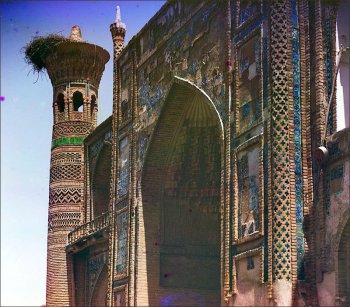

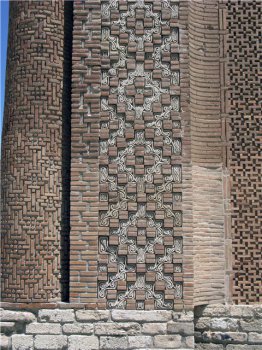

Вот еще одна прокудинская загадка из Бухары столетней давности. Самим автором она без затей обозначена как «Минарет». Все правильно. Вроде бы. Никто не спорит. Все красиво образно и загадочно. И вполне подходит под авторское определение – этюд. Но исследователями темы давно понято, что любой минарет, равно как и отечественная колокольня, это ничто иное как наглядное изображение главного славянского языческого божества Рода в его уже помянутой и легко узнаваемой фаллической ипостаси. Для наглядности подтверждается характерной формой проемов дверей, окон и оконцев. Вплоть до начал ХХ века. И не только в азиатских глубинах. Так сказать, и традиция, и четкая охранная линия, что в словесном выражении выглядит как «Господи. Спаси и Сохрани!» Кстати, вышивка «крестиком» как древнейшим знаком Рода — тоже самое. Если и этого мало, то можно представить многочисленные изображения древних молений, что донесены до нас в рисунках на камнях. Отсюда, между прочим, и тема продолжения Рода в том числе и через сакрально-знакового аиста на высоких столбах и крышах. Именно поэтому душа художника и встрепенулось при виде неожиданного сочетания одного-другого с третьим. И полез в кофры за аппаратурой. Найдется ли кто-либо еще, кто не сделал бы того же самого?

Не сомневаюсь в другом. Основный образ того, из чего состоит родина, народ, огород и даже урод, точнее урода, что на современном польском – красавица, в графическом виде изображается в форме так называемого равностороннего креста. Его и прикладывали к парадным великокняжеским и царским одежкам – вплоть до первых Романовых. И только затем начинаются трансформации. Его — этот самый родовой крест, видим и на стенах конкретно этого архитектурного сооружения, которое сегодня определяется исключительно как мечеть.

Точно также украшены все местные культовые строения по всей Ферганской долине и далеко за ее пределами. Например, на несколько раз осмотренным в командировках мавзолеях Узгена, через который связаны между собой собственно Шелковый путь, что за горными хребтами в своей классике, и наш Степной, что сегодня своей частью переезжает на Старую и Новую Смоленские дороги. Видеть это плетение узоров доводилось всякий раз, когда выезжал на заставы Ошского и Мургабского погранотрядов. Если такие строения отмечены арабской вязью. цитатами из сур Корана, то это знак много более поздней «реставрации» с учетом новых правил. И не более того. На этой бухарской мечети на момент съемки их нет. Но позднее, если строение уцелело, они обязательно появились. Но, правда, и то, что на множестве культовых строениях Самарканда и Бухары знаковая символика, сохранена в первозданном своем виде — свастичном.

Это все и к тому тоже, что Прокудин-Горский дал нам не столько чудесную, сколько реальную возможность – кинуть взгляд за линию временного горизонта, куда, казалось бы и заглянуть-то уже невозможно. Но и увидеть ту Россию, о которой у нас практически никогда не было внятных представлений. Равно как оценить и масштаб понесенных потерь. По разным причинам, что никогда не останавливало власти. Во всех ее видах, включая культовые. Привели здесь лишь крохотную часть информационных следов. Их много больше, особенно в языке. Что хорошо известно лингвистам. И прочих знаках, включая нынешний украинский герб. Как след тавра казахского рода жалайыр.

Оценивая эти обстоятельства, невольно приходишь к выводу, что давно пора бы скромному придворному фотографу Сергею Михайловичу Прокудину-Горскому памятник поставить. И выше тех, которыми отмечен след, скажем, Владимира Мономаха. Тем более, что заслуги Святого Владимира за пеленой исторического мрака. А здесь все на виду. Смотри и думай.

Молитва святая слезами прольется

Христовой любовью исполнится грусть

И в это мгновение душа прикоснется

К Великой Вселенной по имени Русь. (Сергей ТРОФИМОВ)

Это к тому, что любое этническое поле сшито из лоскутов. Дело разве что в разноразмерности этих лоскутных пропорций. Исключений не бывает. Стоит лишь чуть внимательней присмотреться к этому этническому одеялу, как вроде бы неочевидное становится вполне явным. Скажем, давно сам заметил, и получил подтверждение в исследовательской литературе, что черниговский еще в недавнем прошлом субэтнос серьезно отличается, скажем, от больше тронутой тюркским исходником киевского типа. А тем более европейского полесского. Без всяких «укров» между ними. Больше того, если сравнить черниговских аборигенов с теми, кто наглядно представлен в азиатской серии снимков Прокудина-Горского, то подозрения лишь усиливаются. По чертам лица, элементам культур, генной закладке и многому прочему — это одна и очень крепкая ветка когда-то целого. Отсюда все эти странности совпадений. Когда-то – и не так уж давно, выходцы из пределов междуречья Амударьи и Сырдарьи стали обозначаться как славяне-северсы. В просторечье севрюки, что стали основой казачьего донского субэтноса Руси, у которого сложились собственные кастовые заботы и обязанности на сложностях пространственных дорожных укладок. А вовсе не бандитский сброд Хортицы. Это объясняет, почему именно севрюками основаны и черниговский, и киевский культовые центры, и почему первые печерские святые-основатели из этого же рода. Почему именно ими создан литературный шедевр о своем князе Игоре Северском. Тот самый, что известен как «Слово о полку Игореве…», и как продолжение все того же информационного вектора Степного коридора. Это объясняет давнюю литературоведческую проблему – почему под этим шедевром нет прочной литературной традиции. Она есть, только отнесена к иным местам. По времени сложения.

А это означает, что полная ликвидация через территорию Украины транзита, в том числе и в таком его виде, приведет – по факту привела, к полному краху украинской идеи как таковой. Ей попросту не на чем держаться. В процессе развития. Игры кончились.

Следствия раскола родового поля с наглядными последствиями далеко не единичны. Вспомним хотя бы, что в свое время Великобритания с опорой на местных «патриотов» подсадила на иглу истинной, пардон, демократии часть Индии. Изрядный клок пространства по Шелковому пути получил в 1947 году наименование Пакистана. Что сформировало все ту же классическую торгово-информационную пробку. Типа нынешней, украинской. Все складывается как между Россией и Украиной по параллельному Степному коридору. И это означает только то, что «наци» как явление не в состоянии решить ни одной общегосударственной проблемы. С той лишь разницей, что у России в наличии варианты по выстраиванию целой связки обходных маршрутов. И колоссальнейшие возможности для их достаточно быстрого обустройства этих коридоров. К тому, что разница между двумя частями искусственно разорванного целого наглядна и вполне годится в качестве примера для оценок и выводов. Успехи же Индии на фоне хронических свар и явной бесплодности Пакистана говорят сами за себя. И здесь тоже все в полном соответствии со старинной русской поговоркой «где дорога, там и путь». Не забудем о приложении сказанному и помянутого генного маркера R1a1, известного, повторимся, как «русский». Поскольку это само по себе повод для размышлений и выводов — как о разного рода как причинно-следственных связях, так и по поводу логики развития современных событий. Жаль, думать некому.

Мы очень многого не знаем — о самих себе. Пока не знаем, что не фатально. Речь только об этом. Чтобы и кому-то ни показалось.

Александр Федорович МАСЛОВ